トムソン加工時 表抜き・裏抜きの「違い」「使い分け」を知りたい

薄紙厚紙問わず、多くの印刷物は表抜きでトムソン抜きするのが一般的。

- 表抜きとは

印刷物の表面からトムソン刃をプレスして抜くこと。 - 裏抜きとは

印刷物の裏面からトムソン刃をプレスして抜くこと。

では、どのような場合に、裏抜きでトムソン加工をするのでしょうか?その説明をするために、まずは表抜きと裏抜きの違いについて解説していきます。

■表抜き・裏抜きの違い

さて、表抜き・裏抜きの違いをご説明させていただきます。

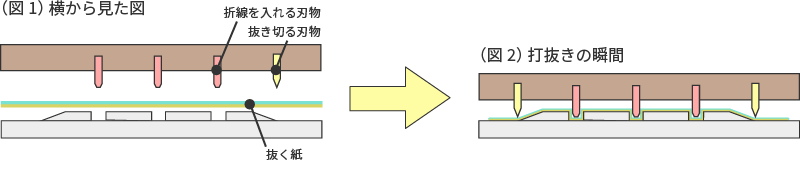

下記、図1は、トムソン機内の打抜部の打抜き前のイメージです。

図2は、打抜きの瞬間のイメージです。

図3は、打抜きが終えたイメージです。

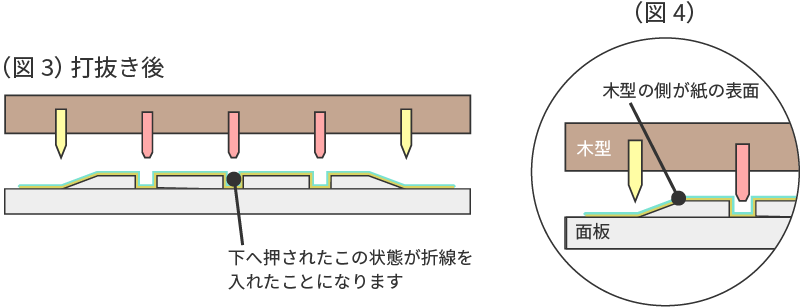

図4は、図3の打抜かれた紙の状態を拡大にしたイメージです。

《トムソン機の打抜部のイメージ》

上には木型が固定されており、プレスするとき、下の面版全体が上へ移動することにより紙を抜き切ったり、折線を入れたりします。

上記図1~図4のイメージは、表抜きのケースとなります。折線の刃物が表面からプレスされることによって、表面が凹み、裏面がもこっと膨れます。

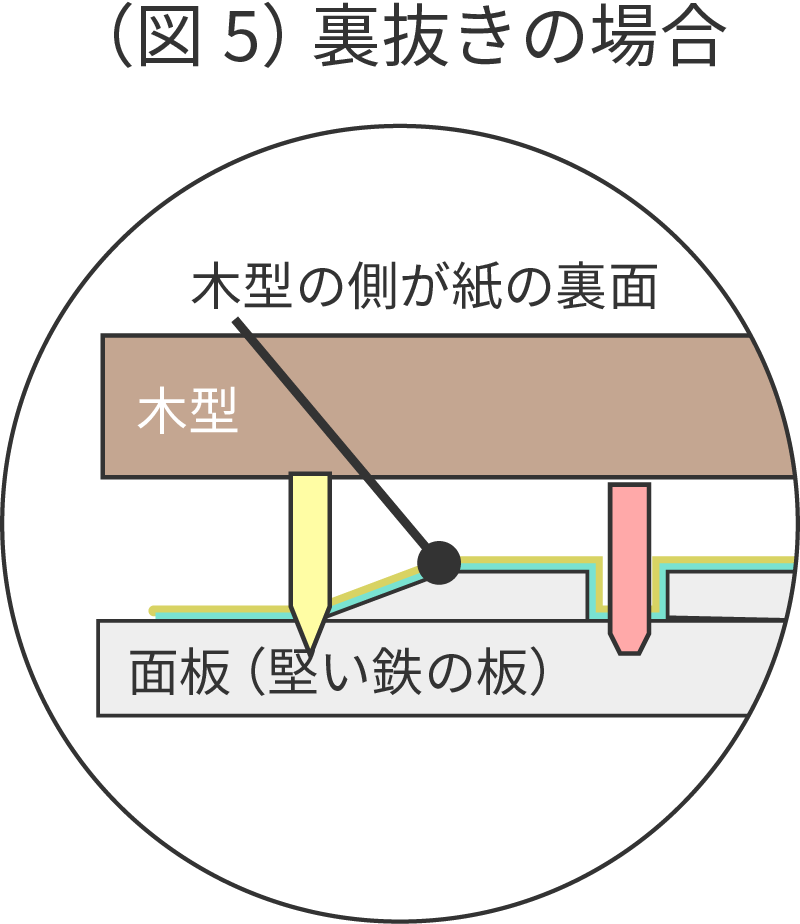

反対に、図5のように印刷の裏面を上にして、表面を下にしてプレスすると、裏面が凹み、表面がもこっと膨れます。これが裏抜きと言われます。

つまり、表面が凹むのか、裏面が凹むのか、これによって、折り易さが変わるということなのです。多くの印刷物は、表面からトムソン抜きするのが一般的ですが、折りやすさを重視して裏抜きをすることがあるんですね。

続いて、どのような場合に表抜きをして、どのような場合に裏抜きするのか、をご説明させていただきます。

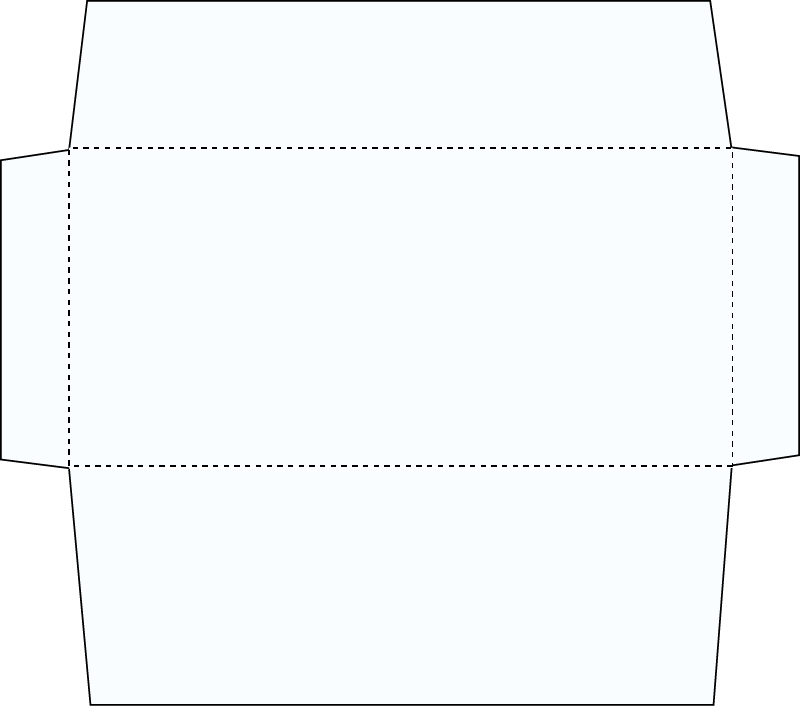

パターン1)変形型に抜くだけの場合 ⇒ 表抜きが一般的

トムソン加工の中でもよく見かけるこれらの形状は、表抜きが一般的です。

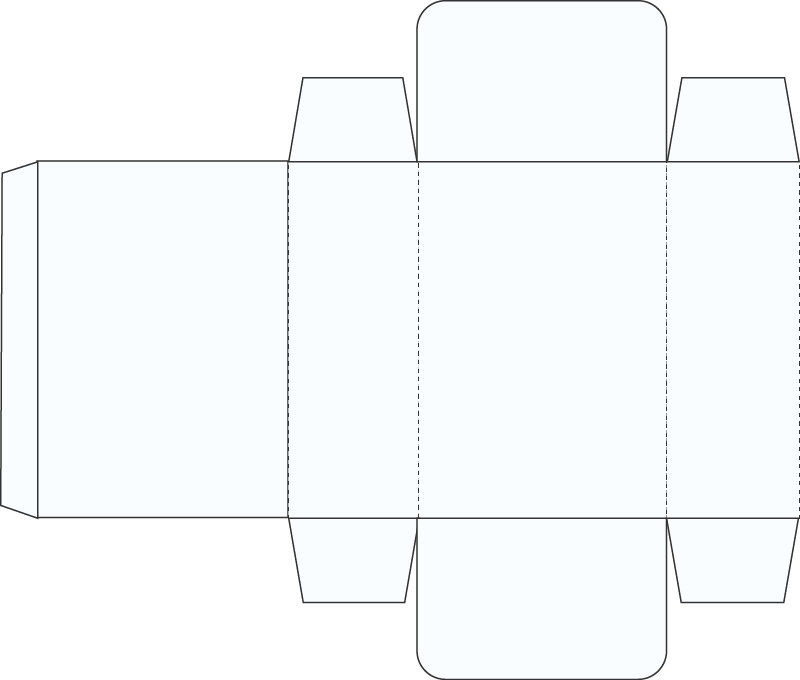

パターン2)変形型に抜き、同時に折線を入れる場合(封筒の場合)・・・貼加工方法により表抜き裏抜きどちらも有

製袋屋によって、表抜き・裏抜きの指定のある場合があります。

封筒といっても、角型やダイヤモンド貼、カマス貼など形状やサイズは様々。そして、形状やサイズによって製袋機も異なります。

トムソン加工にて折線も入れる場合、紙質や折線の強さ・本数によっては、抜き後表面から見ると紙の端が上へ反る場合があります。どんな加工でも紙が上に反ると作業しづらくなったり、機械に掛けられないこともあるでしょう。

封筒も同様で、製袋機によっては、表面から見て上へ反ると機械のスピードが落ちたり、品質が下がったり、最悪機械に掛けられないようです。

つまり、トムソン加工時に発生する紙の反りと製袋機の相性を考慮して、裏抜きを選択する場合があるということです。

この感性は、長年封筒の抜きに精通しているからこそ想定できることであります。製袋屋に確認の上、進めたほうが無難と思います。

パターン3)変形型に抜き、同時に折線を入れる場合(折機に掛ける商品の場合)・・・折り加工方法により表抜き裏抜きどちらも有

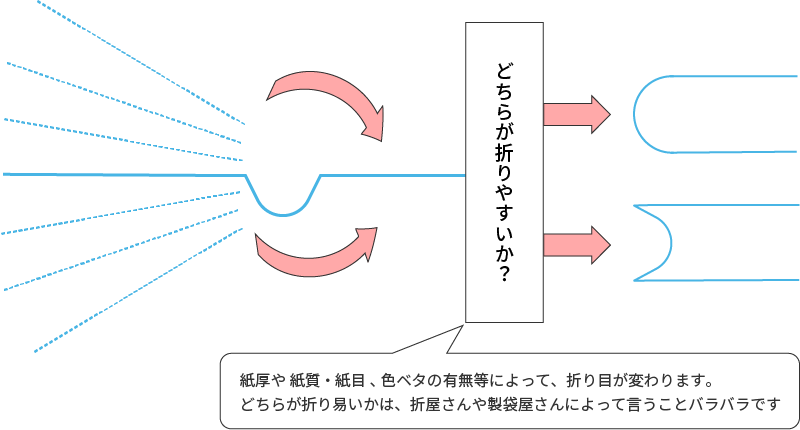

よく見かける何回かに折られるリーフレット。70kベースから135kベースの薄紙に多く、折線なしで折加工できますが、紙厚や紙質・紙目、色ベタの有無等によって折線があった方が、罫割れや折ズレなど防ぐことができ、折精度の正確性が向上するため、折線が必要かどうか折屋さんが決められます。

また、下記のようによく見かけるリーフレットの折加工の場合、表抜き・裏抜きのどちらがいいのかについても、トムソン屋には分かりません。

折屋さんによって、あーしてほしい・こーしてほしいという要望に違いがあるからです。ですので、この手の商品を受注した場合は、折屋さんに表抜き・裏抜きのどちらがいいのか確認の上、木型を作り始めています。

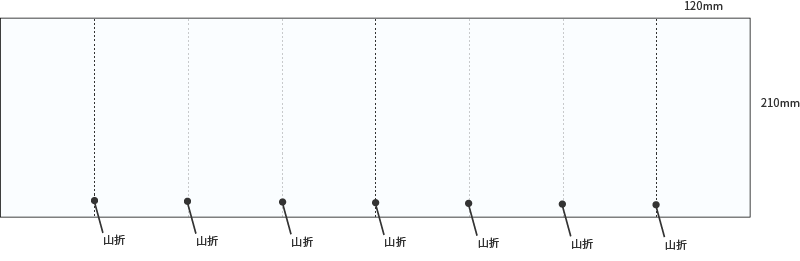

A4を三つ折のリーフレット

仕上がり120mm×210mmのジャバラ折リーフレット

まとめ

トムソン加工では一般的には表抜きをすることが多いですが、トムソン加工後の折り作業によって、裏抜きを選択する場合もあります。

一般的に表抜きする商品というと…

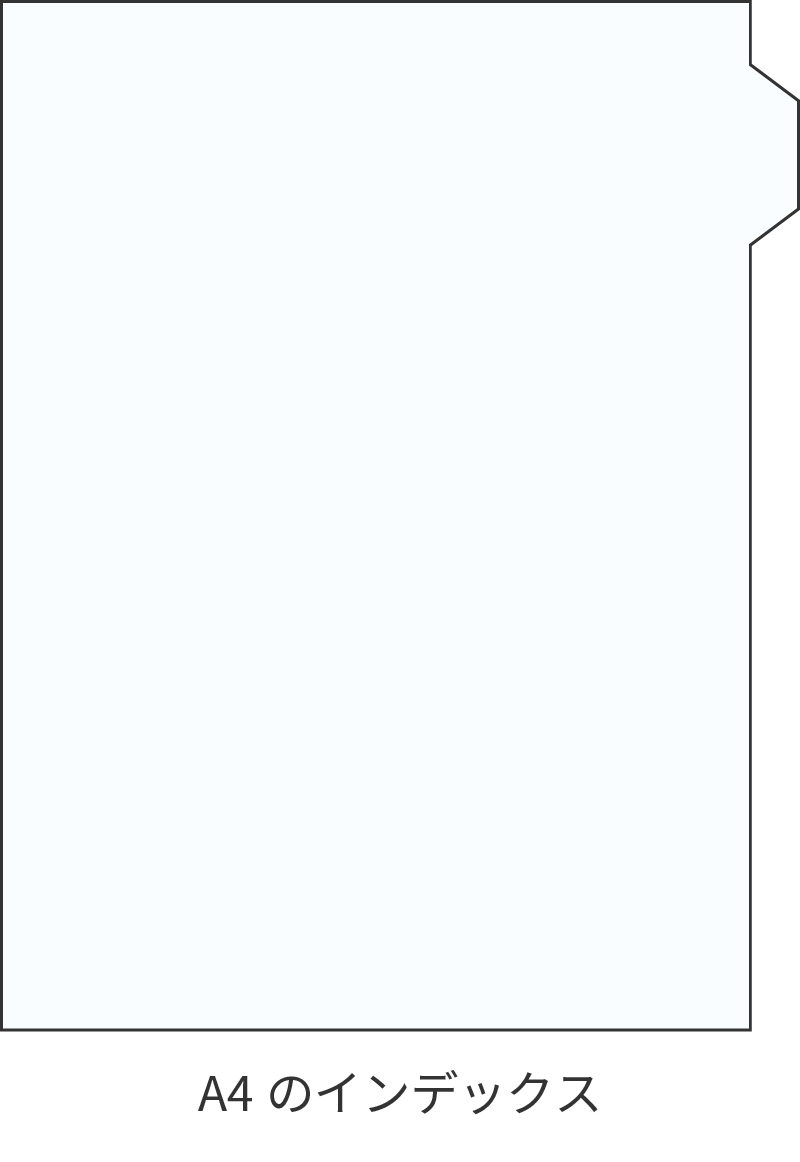

①折線がなく、変形型に抜くだけの商品(ミシン入、封筒、インデックス、など)

②厚紙のパッケージや台紙、ポケット付きファイルなど

裏抜きに多い商品というと…

①折線のある薄紙の封筒

②折線の本数が多い薄紙の封筒

③折線のある薄紙のリーフレット

④片面PP加工済みの折線のある薄紙の封筒やリーフレット

など

結局、この商品が表抜き裏抜きのどちらがよいか分かりませんよね…

なかかなお客様では表抜き裏抜きのどちらがよいか、判断のつかないところなので、トムソン会社にその判断を任せたらいいと思います。

もちろん、ヤマト紙工では、職人の確かな目で、表抜き・裏抜きを判断することが可能です。

トムソン加工の見積もり依頼・ご相談等ございましたら、大阪のトムソン屋 ヤマト紙工までお気軽にお問合せください。

見積もり依頼・お問合せはこちらから>>